复杂问题的通用解决模型

来源:阅藏分享

作者:杨新宇

时间:2023年6月4日

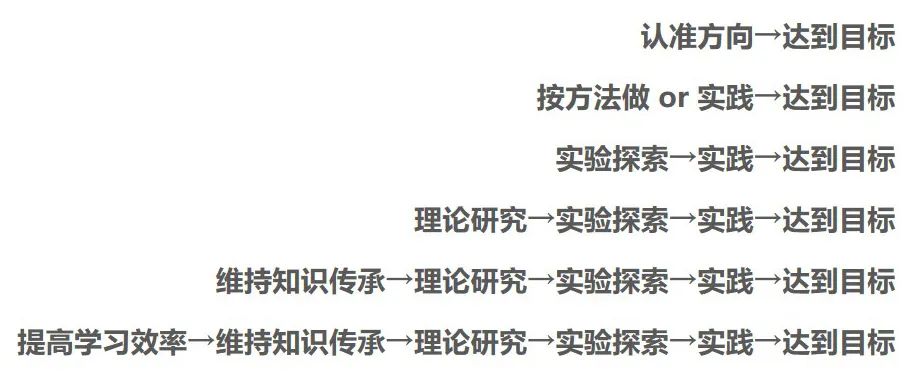

“读得完→读得懂→行得通→证得果”是从阅藏实践中总结出来的次第,而走出沙漠和科研探索的比喻则具有普遍性,是通用的解决问题模型。从读得完到证得果的次第本质上是通用模型的一个具体应用。更细致地梳理通用模型,可以更好地认识和理解从阅藏到证果的次第。通用问题解决模型从简单到复杂可以分为6个层次。

第一层:认准方向一直走

认准方向一直走,就能走出沙漠。

第二层:按方法做→达到目标,或者实践→达到目标

复杂的事情就要进行一连串操作才能达到目标。比如炒菜,洗菜、切菜、配菜、炒、加调料、看火候、装盘,要一连串操作才能炒出一盘色香味俱全的菜,哪一步没做好都不行。炒菜不算复杂,很多事情有成百上千道工序,经过非常复杂的操作才能完成。比如,有位被称做中国梵高的赵小勇,他说“我几乎把梵高所有的作品都画过了。《鸢尾花》《向日葵》我都画了两万幅。直到现在,我画梵高的画从来不用草图,可以直接在画布上落笔,我眼闭着都知道梵高作品的线条和明暗度该如何补救。订单最多的时候,我一天差不多可以画10幅梵高的画。”在他的头脑中,一幅梵高的画由几千笔组成,每一笔怎么画都印在头脑中,画一幅画就是依次画出这几千笔。这样画画也是在完成一连串操作,但没有创造性,所以只能称为画匠,不能称为画家。所谓工匠精神,就是能日复一日一丝不苟地完成一连串复杂操作,达到完美结果。所有一连串的操作本质上和认准方向走路是一样的,走也是一种操作,一连串操作也可以说是在一步一步走。所有这些都可以概括为两步:按方法做→达到目标,或者实践→达到目标。

第三层:实验探索→实践→达到目标

如果只是工序增加、操作难度增加,那还是在同一层面,不算难。更难的是根本不知道怎么做,需要先探索方法,探索出来后再按方法操作达到目标。这个时候就有三步:实验探索→实践→达到目标。比如,一条流水线可能有上万步操作,从操作的角度已经非常复杂,但设计建造流水线更复杂,其难度和在流水线上按操作规程操作不是同一量级。

第四层:理论研究→实验探索→实践→达到目标

探索的难度也不相同。简单的事情经过几次尝试就能成功,复杂的事情就要经过长久的实验摸索。有的时候如果依次实验各种情况会多到无法完成。这个时候就要在实验探索之前加上理论研究,通过理论研究把摸索范围大幅缩小,然后再实验探索。这样就分成了四步:理论研究→实验探索→实践→达到目标。典型的是科学研究,都是先进行理论研究,再实验探索,实验成功再转化成生产方法。还有一种,有些研究已经有人做成,并发表了一些资料,要想重复其实验结果应该怎么办?自然要先研究能收集到的所有资料,把资料上的东西都吃透,然后再实验探索资料上没说清楚的东西,最后凑齐方法。很多科研攻关都是这样。这也属于“理论研究→实验探索→实践→达到目标”,只不过理论研究除了原理研究还包括借鉴前人成果。

第五层:知识传承→理论研究→实验探索→实践→达到目标

在一般人认识里,需要理论研究的情况已经是最复杂的事了,其实还不是。更复杂的是理论研究和实验探索非常复杂,一代人完不成。这时候就要继续升级,把传承和积累提升到第一位。这就成了五步:传承和积累→理论研究→实验探索→实践→达到目标。解决了传承和积累问题,时间就变成了无限。一代人解决不了的问题,可以留给下一代,一代一代接力推进。在代际传承中,保持目标稳定又变得重要。只要目标明确,稳定不变,一代一代人都向着目标推进,最终总能达到。

第六层:提升学习效率→知识传承→理论研究→实验探索→实践→达到目标

更复杂的情况是知识体系非常庞大,仅仅传承也非常不容易,这时候就要通过提升学习效率实现知识传承。如果一门知识或技能要花30年才能学会,那基本上就达到了人类知识传承的极限。人从20岁左右开始学,到学成的时候已经50岁了,然后再教给后人,到80岁才能把徒弟带出来。徒弟带出来,自己也差不多要走了,刚够勉勉强强传下来。需要更长时间才能掌握的知识就传承不下去了。

30年的时限也有弹性。因为人要先维持生存,然后才能抽时间学习。所以是在维持生存的前提下拿出一些时间和精力学习,这样30年走不了多远。如果一门知识的价值被社会普遍认可,那么社会可以供养一些人,让他们全部精力用于学习,这样30年可以走得很远。科学知识就是这种情况。不能被全社会认可,能被一部分人认可也行,这些人出钱供养一些人让他们全部精力用于学习。否则,每个人只能先自己解决生存问题,再把剩余时间用于学习。最好解决生存的工作与学习有关,这样就可以把较多精力用于学习。否则就只能先做不相干的事情谋生,然后再学习。这样时间精力投入就会少很多,30年能达到的极限,如果专心学习可能不到10年就能达到。这样情况就完全不一样了,20岁开始学,到30岁学出来,后面还有大把时间,可以带出很多徒弟,传承就没有问题了。所以,受重视的知识更容易传承,不受重视的知识很容易失传。

一门知识的受重视程度是由种种条件决定的,相应的时间精力投入也是相对固定的。要传承知识,更重要的是提高学习效率。如果能在不增加时间精力投入的情况下把30年压缩为10年,20岁开始学,到30岁学出来,后面还有大把时间带徒弟,这门知识传承下来就不成问题了。可见,知识传承的关键是教学效率,如果教学效率太低,学习时间太长就很难传承下去,最后就会失传。这样就变成了六步:提升学习效率→知识传承→理论研究→实验探索→实践→达到目标。

古代的知识往往靠个别天才取得突破,突破之后也很难把自己的领悟传给别人,只能把结论、技术或方法传下去,等偶尔再出现天才才能再次突破。这样突破两三次以后再出现更厉害的天才的概率就极小了。而现代知识不仅传承结论和技术,还把整个知识体系传承下去,以便持续积累和发展。这是现代知识与古代知识的重要差别。

造成这种差别的原因就在于传承效率。现代知识的总量比古代多亿万倍,如果不能提高学习效率就无法顺利传承,知识体系早就停止发展乃至衰退了。只有解决了传承问题的知识体系才能进入现代社会,否则,复杂到一定程度就会停止发展,甚至无法稳定传承,最终在与现代知识体系的竞争中被淘汰。

现代社会运转所需要的常用知识都已经解决了传承问题,且解决方案已经成为社会生活的一部分,人们习以为常,生活在其中的人一般意识不到还有这个层面。传统文化普遍没有解决传承效率问题,在传统文化内部也没有解决此问题的方案,必须向现代知识学习。但传统文化的传承人是在现代知识体系的外部,如果不虚心学习并深入研究,也很难意识到关窍所在。

写于2023年1月

2023年5月18日星期四改

相关阅读:

佛子心中的北斗星

从通用问题模型看佛教所面临的问题