十信、十住、十行、十回向是位次还是修行方法?

来源:阅藏分享

作者:杨新宇

时间:2023年6月13日

菩萨道的位次是个很重要的话题,关系到修菩萨道怎么走。佛经中讲得最清楚的是十地,但十地境界太高,普通人够不着,前面的位次对普通人更重要。但前面的十信、十住、十行、十回向,不同经中有不同说法,需要梳理。

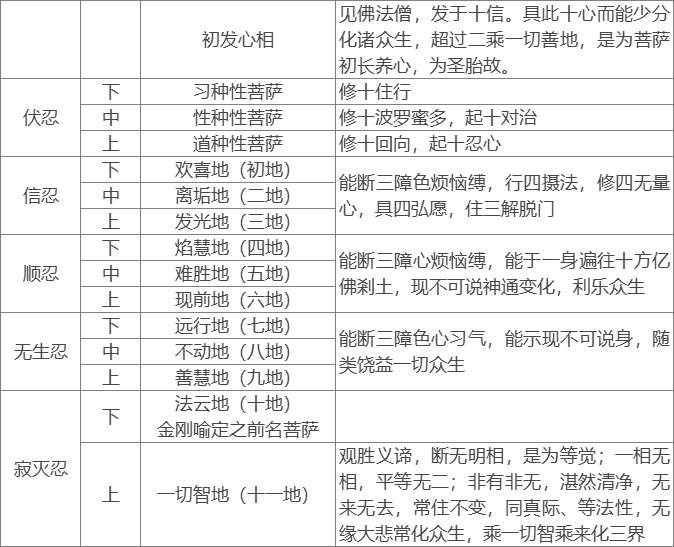

最简洁的说法出自《仁王护国般若波罗蜜经》,根据经文总结成下表。

完整的菩萨道分为五忍,前四忍各分上中下三品,第五忍分上下两品,共十四个位次。下伏忍位修十住,中伏忍位修十行,上伏忍位修十回向。还有十信,为下伏忍位初发心相。按这个解释,十信、十住、十行、十回向都不是位次,而是十种发心相和三十种要修的法。这样解释我认为更合理。比如,《华严经》对十行和十回向的描述就很像十种要修的法,但对十住的描写更像位次。所以,不管把十住、十行、十回向解释成位次还是所修之法,都有解释不清之处,相比而言,《仁王般若经》的解释简洁,留下的疑问较少。

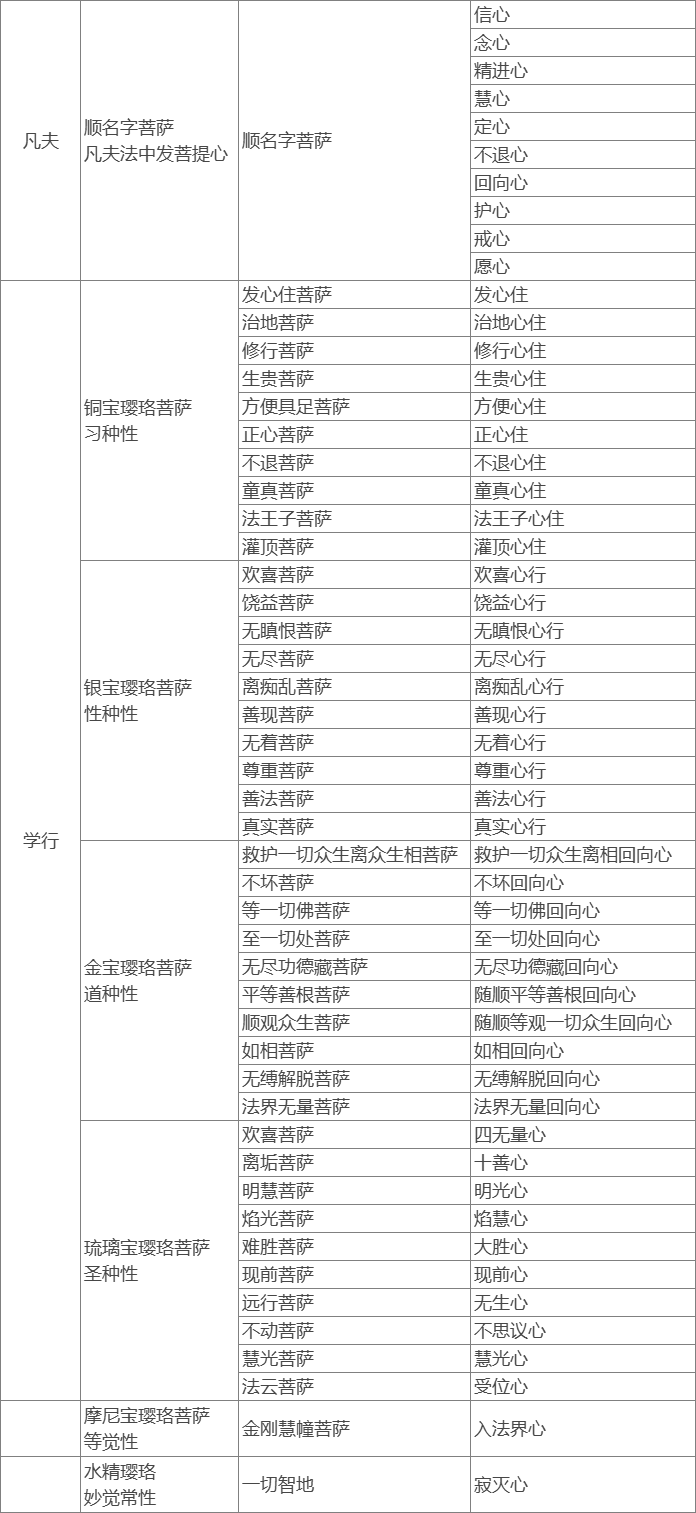

《菩萨璎珞本业经》讲菩萨道次第的内容可整理成下表:

此经与《仁王般若经》的最大区别是把十住、十行、十回向解释成十个位次,而不是三组三十个要修的法。三十个位次,再加上十地和等觉、妙觉,共42个位次。十住、十行、十回向的位次名同时也是每个位次所要修的法的名称。位次和所修法的名称完全相同似乎不合理,就算有重复,至少不应该完全相同。与之对比,十地和各地所修之法的名称就不相同。

《璎珞本业经》只讲四十二位,十信不是位次。十住之前总称为顺名字菩萨,也就是说还不是严格意义上的菩萨,是发菩提心的凡夫,也可以称为菩萨,但不属于四十二位之一。顺名字菩萨不再细分。所以,十信不是位次,而是十种心。十信不是位次,但十住、十行、十回向是位次,显得很不协调。要么都解释成位次,要么像《仁王般若经》那样都不按位次解释,部分这样部分那样,很不协调。

《璎珞本业经》的解释,十住、十行、十回向既是位次名,又是所修法名,十信则只是所修法,不是位次。这种差异显得很不协调。《仁王般若经》是一种统一解释方案,十信、十住、十行、十回向都是修行方法,不是位次。另一种统一解释方案就是这些都是位次,不是所修法,《大乘入道次第》就是这样做的。

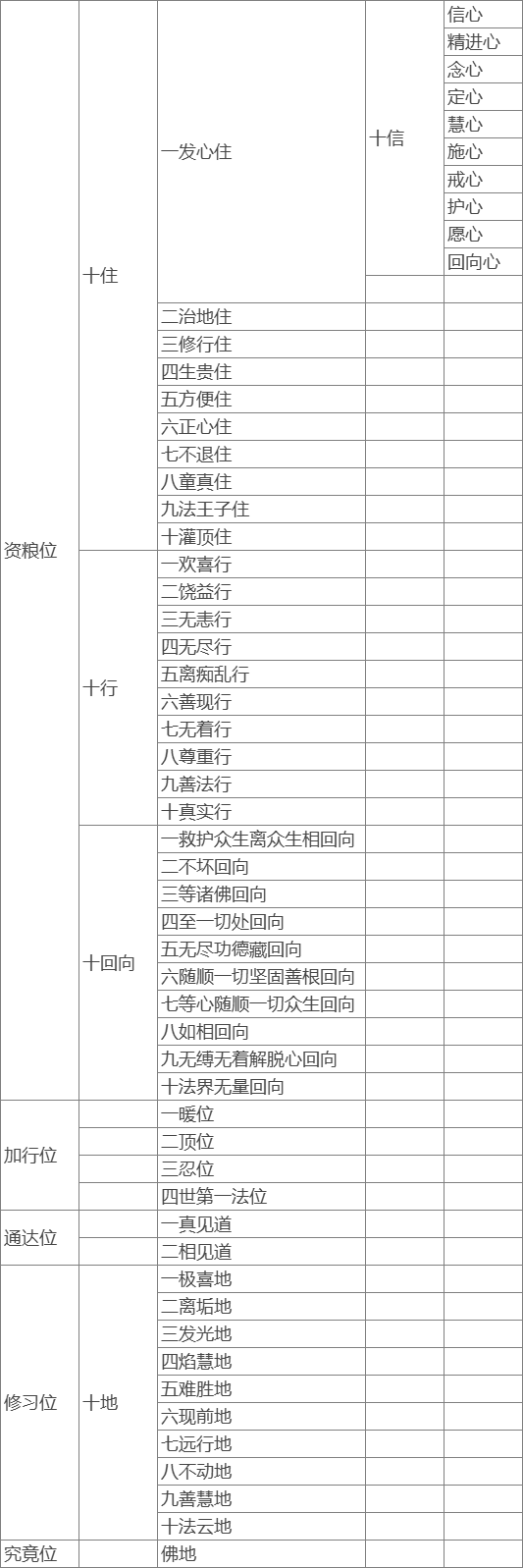

《大乘入道次第》把四十心都讲成位次。其中十住、十行、十回向是正式位次,十信不是正式位次,是从初住位中分离出来的。这可以理解为对《璎珞本业经》做了两点改进,第一点是十住、十行、十回向只是位次;第二点是把十信也当做位次。另外,《大乘入道次第》把菩萨道分五位,资粮位、加行位、通达位、修习位、究竟位,这是唯识宗的划分,较《璎珞本业经》增加了四加行位和通达位。

《仁王般若经》与《大乘入道次第》正好构成了谱系的两极,前者把十信、十住、十行、十回向当成修法,其中十信不对应正式位次,十住、十行、十回向分别对应一个位次;后者把十信、十住、十行、十回向都当成位次。《璎珞本业经》处于谱系中间位置。

整体判断,我认为《仁王般若经》的解释更合理。不仅因为它更简洁,还因为完整的道次第不仅要把长远目标分解为一连串阶段性目标,还应该有达到每个目标的方法。《大乘入道次第》的位次很整齐,但没有达到每个位次的方法。《璎珞本业经》有目标和达成的方法,但十住、十行、十回向的位次名与所修法名完全相同,很不自然。《仁王般若经》修十信达到习种性,修十住达到性种性,修十行达到道种性,再修十回向达到初地。每一位次要修十种法,方法与位次很平衡。

《仁王护国般若波罗蜜经》

佛告大王:“诸菩萨摩诃萨依五忍法以为修行,所谓:伏忍、信忍、顺忍、无生忍——皆上中下,于寂灭忍而有上下,名为菩萨修行般若波罗蜜多。

“善男子!初伏忍位,起习种性,修十住行。初发心相,有恒河沙众生,见佛法僧,发于十信,所谓:信心、念心、精进心、慧心、定心、不退心、戒心、愿心、护法心、回向心。具此十心而能少分化诸众生,超过二乘一切善地,是为菩萨初长养心,为圣胎故。

“复次,性种性菩萨修行十种波罗蜜多,起十对治,所谓:观察身、受、心、法,不净、诸苦、无常、无我;治贪、瞋、痴三不善根,起施、慈、慧三种善根;观察三世过去因忍、现在因果忍、未来果忍。此位菩萨广利众生,超过我见、人见、众生等想,外道倒想所不能坏。

“复次,道种性菩萨修十回向,起十忍心,谓观五蕴——色、受、想、行、识,得戒忍、定忍、慧忍、解脱忍、解脱知见忍;观三界因果,得空忍、无想忍、无愿忍;观二谛假实诸法无常得无常忍,一切法空得无生忍。此位菩萨作转轮王,能广化利一切众生。

“复次,信忍菩萨,谓:欢喜地、离垢地、发光地,能断三障色烦恼缚;行四摄法——布施、爱语、利行、同事;修四无量——慈无量心、悲无量心、喜无量心、舍无量心;具四弘愿——断诸缠盖,常化众生,修佛知见,成无上觉;住三脱门——空解脱门、无相解脱门、无愿解脱门。此是菩萨摩诃萨从初发心至一切智诸行根本,利益安乐一切众生。

“复次,顺忍菩萨,谓:焰慧地、难胜地、现前地,能断三障,心烦恼缚,能于一身遍往十方亿佛剎土,现不可说神通变化,利乐众生。

“复次,无生忍菩萨,谓:远行地、不动地、善慧地,能断三障色心习气,而能示现不可说身,随类饶益一切众生。

“复次,寂灭忍者,佛与菩萨同依此忍,金刚喻定住下忍位名为菩萨,至于上忍名一切智。观胜义谛,断无明相,是为等觉;一相无相,平等无二,为第十一一切智地。非有非无,湛然清净,无来无去,常住不变,同真际、等法性,无缘大悲常化众生,乘一切智乘来化三界。

“善男子!诸众生类一切烦恼——业异熟果二十二根——不出三界,诸佛示导;应、化、法身亦不离此。若有说言:‘于三界外,别更有一众生界。’者,即是外道大有经说。

“大王!我常语诸众生:‘但断三界无明尽者,即名为佛。’自性清净,名本觉性,即是诸佛一切智智;由此得为众生之本,亦是诸佛菩萨行本,是为菩萨本所修行五忍法中十四忍也。”

《菩萨璎珞本业经》

佛告敬首菩萨:“佛子!吾今略说名门中一贤名门,所谓初发心住。未上住前有十顺名字菩萨,常行十心,所谓信心、念心、精进心、慧心、定心、不退心、回向心、护心、戒心、愿心。佛子!修行是心,若经一劫二劫三劫,乃得入初住位中。住是位中,增修百法明门,所谓十信心。心心有十,故修行百法明门。常发无量有行无行大愿,得人习种性中广行一切愿。

……

“佛子!汝先言名字者,所谓铜宝璎珞菩萨字者,所谓习种性中有十人,其名发心住菩萨、治地菩萨、修行菩萨、生贵菩萨、方便具足菩萨、正心菩萨、不退菩萨、童真菩萨、法王子菩萨、灌顶菩萨。

“佛子!银宝璎珞菩萨字者,性种性中有十人,其名欢喜菩萨、饶益菩萨、无瞋恨菩萨、无尽菩萨、离痴乱菩萨、善现菩萨、无着菩萨、尊重菩萨、善法菩萨、真实菩萨。

“佛子!金宝璎珞菩萨字者,道种性中有十人,其名救护一切众生离众生相菩萨、不坏菩萨、等一切佛菩萨、至一切处菩萨、无尽功德藏菩萨、平等善根菩萨、顺观众生菩萨、如相菩萨、无缚解脱菩萨、法界无量菩萨。

“佛子!琉璃宝璎珞菩萨字者,圣种性中有十人,其名欢喜菩萨、离垢菩萨、明慧菩萨、焰光菩萨、难胜菩萨、现前菩萨、远行菩萨、不动菩萨、慧光菩萨、法云菩萨。

“佛子!如是百万阿僧祇功德璎珞,严持菩萨二种法身,是四十人名为学行,入法流水中以自灌注。

“佛子!摩尼宝璎珞菩萨字者,等觉性中一人,其名金刚慧幢菩萨。住顶寂定,以大愿力住寿百劫,修千三昧已入金刚三昧,同一切法性,二谛一谛一合相。复住寿千劫学佛威仪,象王视观,师子游步,复修佛无量不可思议神通化导之法。是故一切佛法皆现在前,入佛行处、坐佛道场、超度三魔。复住寿万劫化现成佛,入大寂定等觉诸佛,二谛界外非有非无、无心无色,因果二习无有遗余。现同古佛但有应名,现诸色心教化众生。现同古昔诸佛常行中道,大乐无为而生灭为异,而实非佛,现佛神通常住本境。

“佛子!水精璎珞内外明彻,妙觉常性湛然明净,名一切智地。常处中道一切法上,超过四魔,非有非无一切相尽,顿解大觉穷化体神,二身常住为化有缘。是故佛子!吾今略说贤圣名字,汝等受持现行化人。

《大乘入道次第》

初资粮位有三十心,所谓十住、十行、十回向。言十住者,一发心住、二治地住、三修行住、四生贵住、五方便住、六正心住、七不退住、八童真住、九法王子住、十灌顶住。言十行者,一欢喜行、二饶益行、三无恚行、四无尽行、五离痴乱行、六善现行、七无着行、八尊重行、九善法行、十真实行。言十回向者,一救护众生离众生相回向、二不坏回向、三等诸佛回向、四至一切处回向、五无尽功德藏回向、六随顺一切坚固善根回向、七等心随顺一切众生回向、八如相回向、九无缚无着解脱心回向、十法界无量回向。

二加行位中复有四位,一暖位、二顶位、三忍位、四世第一法位。

三通达位中复有二种,一真见道、二相见道。

四修习位中复有十位,一极喜地、二离垢地、三发光地、四焰慧地、五难胜地、六现前地、七远行地、八不动地、九善慧地、十法云地。其究竟位辨如果中。

……

问此位初首而有十信,谓信、进、念、定、慧、施、戒、护、愿、回向,计心四十。何故但言三十心耶?答即十住中初住离出,以初发心而甚难故,故离出也。设有圣教言四十心,当知即据总别说也,理实三十。